di Anna Landolfi.

Andrea Nonne: È noto che il primo strumento musicale dell’umanità sia stata la voce. È attraverso essa che l’uomo ha creato le prime melodie e i primi suoni, migliorando nel tempo le proprie capacità espressive.

La Presentazione del Progetto

La presentazione del CD è stata accompagnata da un convegno-concerto coordinato da Giuliano Marongiu. Tra i relatori figuravano:

Paolo Pillonca, è stato un giornalista, scrittore e poeta sardo, noto per il suo impegno nella valorizzazione della cultura e della lingua sarda.

Direttore del quotidiano L’Unione Sarda e fondatore della collana Poetas de Sardigna, ha dedicato gran parte della sua vita allo studio e alla raccolta dei canti tradizionali, in poesia.

Autore di numerosi saggi e antologie, è considerato uno dei massimi esperti della poesia improvvisata in Sardegna e della tradizione orale dell’isola.

Dolores Turchi, è una scrittrice, giornalista e studiosa di tradizioni popolari sarde. Ha dedicato la sua carriera alla ricerca antropologica sulla cultura, la lingua e i riti della Sardegna, con particolare attenzione al mondo contadino e pastorale.

Autrice di numerosi saggi, ha approfondito temi come il folklore, la medicina popolare, la magia e le pratiche rituali.

Tra le sue opere più note vi sono Il mondo magico dei pastori in Sardegna e Festas e Fistimonios. Il suo lavoro ha contribuito in modo significativo alla conservazione e alla diffusione del patrimonio immateriale sardo.

Salvatore Morittu, francescano dell’Ordine dei Frati Minori, sacerdote dal 1972, laureato in Teologia Biblica e Psicologia. Fondatore della “Comunità San Mauro” a Cagliari nel 1980, ha creato numerosi centri di accoglienza per tossicodipendenti e malati di AIDS in Sardegna.

È noto per il suo impegno nella prevenzione e nelle ricerche sulle dipendenze. Ricordo con particolare emozione la partecipazione del gruppo di ballo di Fonni e mi onoro di avervi partecipato in occasione del 25º anniversario del suo sacerdozio.

Padre Salvatore è stato da sempre innamorato delle tradizioni fonnesi, in particolare dell’abito tradizionale e del ballo. Fu una bellissima festa nella sua Bonorva, un’esperienza che custodisco con grande affetto.

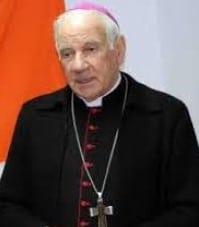

Monsignor Pietro Meloni, vescovo emerito di Nuoro, profondamente legato alle tradizioni popolari. Membro del Comitato Internazionale IEC, ha partecipato per anni al Festival dei Popoli in Europa, diventando un testimone di fede durante le celebrazioni eucaristiche con migliaia di partecipanti.

La serata si è conclusa con l’esibizione di Roberto Tangianu alle launeddas, il cui suono millenario ha donato una magica cornice alla chiusura del concerto.

Considerazioni Finali

Purtroppo, un aspetto negativo di questo progetto è stata la mancata collaborazione dell’amministrazione comunale, che nel 2014 non ha fornito alcun supporto nonostante le numerose richieste.

Quando si tratta di salvaguardare una tradizione e si parla di cultura, ogni lavoro documentato, sia su supporto digitale che cartaceo, rappresenta un patrimonio da tutelare.

Gli uffici preposti, comprese le amministrazioni comunali, hanno il dovere di offrire il proprio supporto per garantire e favorire la conservazione di ciò che, per secoli, ha rappresentato il nostro quotidiano

Nel paese di Fonni, il canto monodico che accompagnava il ballo era identificato come “a boˀe sola”, ossia senza alcun accompagnamento musicale.

Questo tipo di canto veniva eseguito durante le occasioni festive in cui non era possibile ballare con il supporto delle quattro voci del celebre canto a tenore, chiamato localmente cuncordu.

In queste circostanze, un individuo esperto assumeva il ruolo di cantòre a boˀe sola. Vi erano sia uomini che donne a ricoprire questo ruolo, ma per lungo tempo le donne si distinsero in misura maggiore.

Strutture Poetiche del Canto Monodico

Il cantòre disponeva di varie strutture poetiche per accompagnare i balli di Fonni.

Per su ballu torrau, che solitamente apriva la danza, si cantava s’otada lira serrada, composta otto versi in settenari e un endecasillabi, oppure s’undighina, formata da undici versi: nei primi nove si alternano due settenari e un endecasillabo, mentre negli ultimi due si trova un settenario seguito da un endecasillabo.

Entrambe queste strutture venivano utilizzate anche per su ballu ’e duos, un ballo che nel tempo è stato in parte trascurato.

Un elemento interessante riguarda l’adattamento di s’undighina per su ballu torrau da parte dei cantori a cuncordu.

Questa pratica si rivelò innaturale e forzata, come riconosciuto dagli stessi interpreti, che spesso consigliavano: “Non fare il nostro stesso errore. Per ogni ballo usa la poesia giusta”.

Secondo la tradizione, la struttura corretta per su ballu torrau prevedeva una cruccia e una longa (un settenario e un endecasillabo), mentre per su ballu ’e tres si cantava duas crucias e una longa (due settenari e un endecasillabo) e il decimo verso di s’undighina doveva essere ripetuto due volte per adattarsi a questa danza.

Il mio studio ha confermato che s’undighina per su ballu torrau cantato a cuncordu rappresentava una forzatura evidente.

Per quanto riguarda su ballu sàrtiu, la struttura poetica utilizzata era la quartina con versi di otto sillabe, una scelta valida anche per il canto a cuncordu.

Il Progetto Discografico

La mia iniziativa discografica è nata dall’esigenza di preservare l’arte del canto a boˀe sola, che rischiava di andare perduta senza lasciare testimonianze per gli studi futuri.

Approfittando di vecchie registrazioni, ne ho selezionata una particolarmente significativa, affiancandola alla mia interpretazione del canto monodico.

Per arricchire il progetto, ho coinvolto Raffaele Serusi, noto musicista degli anni ’70 e ’80 con il suo organetto diatonico, e Michelino Carta, campione mondiale di armonica a bocca e studioso delle tradizioni popolari.

L’intervista ad Andrea Nonne.

Andrea, dimostri sempre un profondo amore per il tuo territorio. Vorrei chiederti: il canto monodico ha origini più antiche rispetto al canto a tenore?

Considerando che la voce è il primo strumento musicale esistente sulla Terra, è evidente che l’uomo, prima di sviluppare l’armonia — ossia la combinazione tra contra, basso e mezza voce — abbia sperimentato a lungo l’uso della sola voce solista, senza l’accompagnamento di altre voci.

Per quanto riguarda il canto monodico, hai approfondito la ricerca attraverso testi scritti o testimonianze vocali?

Certamente, ho condotto una ricerca sia sulle testimonianze vocali sia su testi scritti o trasmessi oralmente.

Nel CD ho voluto includere una registrazione del passato, recuperata da una vecchia bobina e convertita in formato digitale.

L’obiettivo era offrire un confronto tra passato e presente, facendo ascoltare il canto originale accanto alla mia interpretazione contemporanea.

Il canto monodico può essere in qualche modo collegato al tuo lavoro sui rioni? C’è stato un legame tra i due?

Ti pongo questa domanda perché tempo fa mi spiegavi come, nei diversi territori della Sardegna, i suoni dei canti e i dialetti cambino notevolmente. Questo mi ha portato a pensare che all’interno dei quartieri potessero esistere aree non influenzate da altre.

Hai fatto bene a pormi questa domanda. Per quanto riguarda la lingua, e in particolare il dialetto fonnese, si possono osservare variazioni non solo tra un rione e l’altro o tra vicinati e famiglie diverse, ma persino tra la parlata maschile e quella femminile.

È un mondo ricco e complesso tutto da scoprire. Purtroppo, la modernità e i cambiamenti degli ultimi anni hanno avuto un impatto negativo, soprattutto sulla conservazione della lingua.

Il canto monodico veniva eseguito sempre da un unico interprete oppure vi erano più persone abilitate a praticare quest’arte?

Anticamente, la figura femminile era quella che più frequentemente si cimentava nel canto monodico. Vorrei sottolineare che a Fonni la donna ricopriva un ruolo di grande importanza: le era affidata la crescita dei figli e l’amministrazione del denaro. I

n casa il suo contributo era fondamentale, soprattutto perché per sei mesi all’anno rimaneva sola con i figli a causa della transumanza, che portava gli uomini lontano per svernare nelle pianure con il bestiame, essendo Fonni il paese più alto sul livello del mare.

Le donne, quindi, non vivevano momenti di festa costante, ma integravano il canto, il ballo e altre arti tradizionali nelle loro attività quotidiane.

Nei campi si cantava a mutos, durante la preparazione del pane nei vecchi forni a legna si eseguivano canti come mutos e batorinas, e si raccontavano storie vissute o tramandate dai nonni.

Durante le grandi occasioni, le donne cantavano anche per accompagnare il ballo, soprattutto quando gli uomini erano ancora nel Campidano.

Questo avveniva in particolare quando non c’era la possibilità di utilizzare alcuno strumento musicale, come su cuncordu, oggi conosciuto come canto a tenore.

Michelino Carta

Resta un dettaglio importante di questo seminario che Andrea Nonne presenta come una lectio magistralis di storica testimonianza della cultura del suo territorio.

Spiace quanto si percepisca un senso di solitudine nel proporsi, tentando di tutelare un patrimonio che appartiene ad una comunità millenaria, quale è quella sarda.

E’ doveroso pensare che la distrazione delle istituzioni locali, sia solo un’ assenza temporanea. Si vuole, quindi pensare, che non ci si sia ancora accorti di una realtà che riporta al presente, una verità artistica legata alla cultura del popolo.

Una memoria che senza ricercatori come Andrea Nonne, andrebbe persa per sempre.

Anna Landolfi.

Arti Libere Web magazine di arte e spettacolo

Arti Libere Web magazine di arte e spettacolo

One comment

Pingback: Fonni (Nu) - Andrea Nonne - Triˀingios