di Fabrizio Padricelli.

È comune opinione che la società odierna sia un complesso di individui distanti, freddi, irascibili. Si parla di incomunicabilità, ma si ignora la sua matrice, che corre nel tempo, che si perde nelle epoche, negli spazi, nei legami.

L’incomunicabile si è mostrato a noi, nella sua trasparenza, nel Novecento: sembra quasi che sia un problema dell’uomo moderno l’incapacità di comunicare, di rendersi visibile.

Spesso si sente dire che l’amore sta nel “riconoscersi”, ma quanto questa definizione è attuabile al giorno d’oggi? Ogni quanto ci capita di riconoscere l’altro?

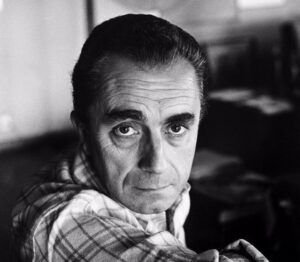

Michelangelo Antonioni (Ferrara, 1912 – Roma, 2007), regista critico e riflessivo, ha saputo dar voce ad un disagio di massa, che indebolisce l’amore, lo rende arido.

Celebri sono i suoi tre capolavori: L’Avventura (1960), La Notte (1961) e L’Eclisse (1962); tramite le sfumature del grigio, del nero, del bianco, si fa artista della sofferenza dei personaggi, ostacolati da barriere di incertezze invisibili, di timore, di sospetti.

Protagonista della trilogia è una Monica Vitti sempre diversa, che l’opinione pubblica ha faticato a riconoscere, poi, oltre la dimensione cinematografica di queste pellicole.

La notte (1961)

Lo scenario è un’Italia industriale e veloce, troppo impegnata ad affermarsi, per attendere e meditare sull’animo umano.

Claudia, Valentina, Vittoria sono donne tragiche: la società ha tolto loro la capacità di esprimersi, le ha private di ogni passione, ogni affetto.

Sono delle “Cassandra moderne”, in mondo che pretende di allontanarsi dalla Grecia di Eschilo ma finisce per eguagliarsi ad essa, in ogni sua forma.

L’avventura (1960)

Cassandra fu maledetta a profetizzare il vero ma a non essere mai creduta ed Eschilo, nell’Agamennone, ne sottolinea lo sgomento, di cui il pubblico è spettatore ma impossibile da esprimere. Incomunicabile, appunto.

In una collettività che procede a ritmi ferrei, l’uomo moderno deve fare i conti anche con la solitudine. Viviamo “affollate solitudini” – per citare Ugo La Pietra – da cui è impossibile separarci: sono come colla sulla nostra identità e definiscono il corso di ogni nostro legame.

Questa nostra condizione di eremitaggio quotidiano ci ha tolto la capacità di esprimerci, poiché soggetti ad una costante critica dei media, a dei pregiudizi di una società ancora trasudante di taboo, di schemi pre-impostati.

Siamo soli nelle nostre paure, nelle nostre ansie, nelle nostre convinzioni, anche se ci sembrano pareri condivisi.

L’eclisse (1962)

Celiamo le nostre fragilità al mondo, perché temiamo possa rivolgersi contro, costruiamo muri per delimitare spazi privati in cui temiamo il passo dell’altro, la sua critica.

Impariamo a tracciare i margini della nostra persona intorno a vincoli rigidissimi, che ci permettono di mostrare apparenze false e ipocrite e nascondere ogni parte di noi più soggetta al giudizio.

E in amore, molliamo sempre più in fretta. Ci perdiamo, ci dimentichiamo.

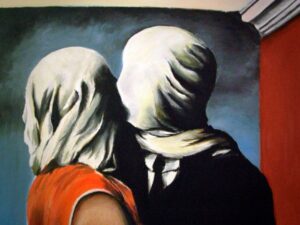

René Magritte (1898 – 1967) dipinge degli amanti senza volto. Per i critici, l’interpretazione solleva ancora ipotesi.

Surrealista, dicono, ma con la sua arte riesce a definire con massima chiarezza la realtà più cruda: il dolore.

Perde la madre molto giovane: nel 1912 viene ritrovata nel fiume Sambre con un panno bianco sul volto; da allora, la sua vita (dunque, anche la sua arte) sarà segnata da una sofferenza giovanile radicata nel tempo, cristallizzata nei suoi lavori.

Gli amanti (Les Amants, 1928) precede di qualche decennio i film di Antonioni, ma l’essenza potrebbe essere la stessa.

Realizzati in due versioni, la prima (attualmente conservata al National Gallery of Australia) raffigura i due amanti in uno sfondo naturalistico, come in posa per una foto, con il volto coperto dal panno bianco;

la seconda (MOMA, New York), la più celebre, li raffigura avvolti in un bacio, privo di tocco, privo di ogni intimità.

Alcuni ipotizzano che il telo bianco, proprio perché allude al trauma materno, simboleggi l’impossibilità che il pittore prova in amore.“Vuoi bene per tutta la vita a persone che non sai mai veramente chi sono” scrive la Ferrante.

Ci portiamo tutti con noi un panno bianco sul volto: bagaglio di esperienze, che finiscono per definirci nel modo in cui agiamo, ragioniamo ed amiamo.

Eppure, partendo da questa consapevolezza, la volontà di eliminare quelle distanze, che per natura intercorrono tra gli individui, spetta al nostro arbitrio.

Costruire “relazioni sane” è forse più una prova d’audacia, piuttosto che un meccanismo sociale in noi innato.

Spogliarsi di ogni corazza, di ogni armamento, mostrarsi vulnerabili è un’impresa, certo, ma non è quella parte nascosta nel buio del cuore ad essere la testimonianza più evidente della nostra umanità?

Magritte descrive la sua perdita di umanità, nell’affetto di un bacio. Ma il suo non è un caso isolato: ad oggi, la hookup culture (quel sistema, incentivato dalle note app di dating, che prevede incontri occasionali di natura sessuale) ci rende sempre più vuoti.

Non esitiamo a lasciare il letto dell’ennesimo sconosciuto, avendo, come animali, soddisfatto la nostra fame di coito, correndo il rischio di estirpare la delicatezza e la passione dal nostro animo.

Copriamo il nostro volto in atto di protesta, come Magritte, ma ignoriamo che stiamo concretizzando una distruzione sempre più radicale dell’humanitas.

Forse, è vero, un’educazione emotiva più attenta potrebbe giovare, oppure, dovremmo semplicemente accettare il cambiamento delle dinamiche sociali, e adeguarci alla perdita, al vuoto, all’arido.

Fabrizio Padricelli.

Arti Libere Web magazine di arte e spettacolo

Arti Libere Web magazine di arte e spettacolo